最終更新日: 2026年1月24日(土)

ホーム/最新トピックス

◆2025年12月15日(月)、(株)本田技術研究所 元主席研究員で工学博士、「ASIMO」の生みの親として知られる竹中 透(たけなかとおる)が、弊社特別アドバイザーに就任しました。

2025年12月15日付で、(株)本田技術研究所

元主席研究員で工学博士、ホンダの二足歩行ロボット「ASIMO」の生みの親として知られる竹中 透(たけなかとおる)が、わが株式会社ジェイ・ティー・マネジメントの特別アドバイザーに就任しました。

竹中がASIMOの開発過程で見出した世紀の大発見といわれる「大局安定化制御理論」は、ホンダの二輪車、四輪車に応用展開されているのみならず、世界中の二足歩行ロボットに取り入れられており、実はそれらの多くが「ASIMOのジェネリック製品」の可能性があることは、あまり知られていません。

現在、世界中で大ブームとなっているヒューマノイドロボットの基礎を作った偉大な技術者のひとりとして、竹中は、世界中から尊敬を集めています。

◆2025年2月5日(水) “専門家” の見分け方について 〜コンサルタントの知名度や著作数と実戦的な能力は決して比例しない.

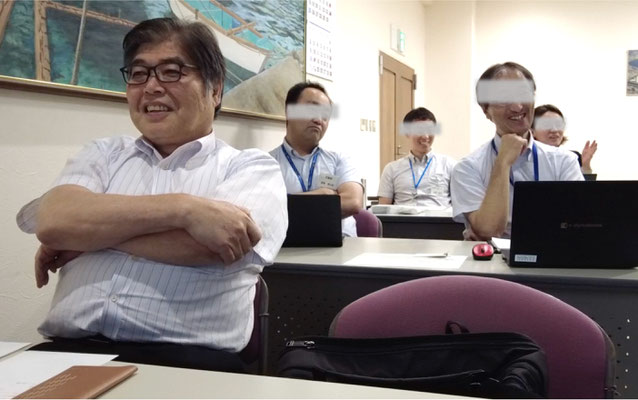

写真は、2023年8月、日本を代表する大手製造企業において、田中が次世代を担う選抜メンバーで構成されたプロジェクトを率いて創出した大型の新規事業プランを同社の役員メンバーに説明しているところ。

前列左は、弊社顧問、NHK『プロフェッショナル 仕事の流儀』でMr. エンジン、スカイアクティブの生みの親としても紹介された人見光夫(マツダ株式会社シニアフェロー/MBD推進センター 代表理事)。

大言壮語するつもりはないが、田中は、事実としてわが国を代表する重工業メーカー、建設機械メーカー、港湾機器メーカー、鉄道会社、物流機器メーカー、情報通信企業など20社を超える大企業の新規事業開発・立ち上げを陣頭指揮してきており、これらはいずれも公式の検討テーブルに乗り、「実際に事業化」されている。

個性的でイノベーティブな新規事業の創出に苦戦している企業、次世代を担う起業家人材の育成で悩んでいる企業は、気軽に声を掛けて欲しい。

なお、コンサルタント/コンサルティング会社の知名度や露出度、出版している書籍の数と、その実戦的な実力、特に人を率いて事業を立ち上げ、事業と人材を育て上げる力量は比例しない。いや、ほとんど関連が無いと言って良い。

必ずその実績と力量を、その者が担当した企業に直接確認するようにして欲しい。

-----------------------------------------------------------------

How to Identify a True Expert

– A Consultant’s Fame and Number of Published Books Do Not Equal Practical Ability.

This photo, taken in 2023, shows Tanaka presenting a large new business plan to the executives of a leading Japanese manufacturing company. Tanaka led this project, which was made up of selected

next-generation leaders.

Seated in the front row on the left is our advisor, Mitsuo Hitomi (Senior Fellow at Mazda Corporation / Representative Director of the MBD Promotion Center). He was also introduced on NHK’s

Professional: The Way of Work as "Mr. Engine" and the creator of Skyactiv technology.

Without exaggeration, it is a fact that Tanaka has led the development and launch of new businesses for over 20 major companies in Japan. These include heavy industry manufacturers, construction

machinery companies, port equipment manufacturers, railway companies, logistics equipment makers, and IT and telecom companies. All these projects were officially reviewed at the corporate level

and have successfully become real businesses.

Companies struggling to create unique and innovative new businesses, or those facing challenges in developing future business leaders, are welcome to reach out.

It is important to note that a consultant’s reputation, media exposure, or the number of books they have published does not reflect their actual skills—especially their ability to lead teams, launch businesses, and develop both companies and people. In fact, these factors are almost unrelated.3

Always be sure to check a consultant’s real achievements and abilities by directly asking the companies they have worked with.

◆2024年4月29日、国立研究開発法人 産業技術総合研究所 人工知能研究センターに復帰しました。「最先端技術をコアとした企業の新規事業開発」の陣頭指揮を執ります。

2024年2月1日付をもちまして、わが国最大の公的研究機関「国立研究開発法人 産業技術総合研究所 情報・人間工学領域 人工知能研究センター 客員研究員」に就任(復帰)いたしました。

2022年3月に同所を円満退所し、ここ2年ほど自らの事業に専念しておりましたが、おかげさまで事業も順調であることに加え、産業界や経済産業省からの強い要請もあって、復帰を決断するに至りました。

2011年から2022年までの11年間、事業経営のかたわら、主に幹部職員として同所におけるさまざまな取り組みを主導して参りましたが、復帰にあたり、決意も新たにわが国の最先端テクノロジーの研究開発に貢献していく所存でございます。

改めましてご指導ご鞭撻のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。

※写真はかつての部下だった二人。AIやデータアナリティクスの研究者でもあり、現在、弊社のコンサルタントも兼任している。産業技術総合研究所 臨海副都心研究センターにて。

◆2023年11月7日(火)、「病気を診ずして、病人を診よ」高木兼寛 〜LinkedInに連載中のコラム【MBA?経営学? “歴史” の勉強はもうやめよう!】を更新しました。

【MBA?経営学? “歴史” の勉強はもうやめよう! -21】

「病気を診ずして、病人を診よ」

(「まず成果や事実に着目せよ。医療は学問や研究対象である前に、人の命を救うためにあることを忘れるな」)。

幕末から明治にかけて猛威をふるい、日露戦争では戦死者48,000人に迫る27,000人の死亡者を出した「脚気」の撲滅に成功し、後のビタミンの発見につながる成果を残した海軍軍医、「麦飯男爵」としても親しまれた高木兼寛(たかきかねひろ)の言葉である。

高木は、1904年当時、海軍4万人に対し兵員数90万を擁し、さらには高級エリートである森林太郎(森鴎外の本名)を筆頭とする東京大学医学部出身者で占められた軍医部を持ち、強大な権力を握っていた日本陸軍の権威・圧力と戦いながら、あくまでも現場における脚気の撲滅に重きを置き、それを成し遂げた人物である。

一方で、高木を疎外し続けた陸軍軍医たちは、膨大な死者が出ているにも関わらず、欧米の医学から得た知識と権威を背景に医療を学問や研究対象としてとらえることに執着し続け、陸軍90万人の兵士のうち、何と脚気発症者25万人、死亡者実に2万7千人という甚大な被害を招いた。

これと同様のことが事業経営の世界でも起こっていないか。

1990年代頃から欧米のビジネススクールを源流とする華やかな横文字をまとったMBA理論・経営学なるものがわが国にも大量に流入し続けているが、これらが施され、持続的な健全さを取り戻し、力強い成長を続けている産業や企業が本当にあるのだろうか。

実業の世界に生きるわれわれは、「医療を診ずして、患者を診よ」の精神を忘れてはならない。

そしてこの言葉は、「経営論を一部のエリートや研究機関だけのものとしてはならない」「まず成果に着目せよ」「手段・手法それ自体を目的としてはならない」といったメッセージを生涯にわたり発信し続けた経営学の始祖、P.F.ドラッカーの理念そのものでもあることも付け加えておきたい。

--------------------------------------

【MBA? Business Administration? Let's Stop Studying "History" Already! -21】

The quote, "Instead of examining the illness, first look at the patient."

This quote comes from Takaki Kanehiro, a naval physician who made a significant impact during the late 19th century and the Russo-Japanese War. He successfully eradicated "beriberi," a disease

that caused 27,000 deaths and almost 48,000 casualties. His work also played a role in the discovery of vitamins.

In 1904, Takaki was in charge of the Navy's medical corps, with 90,000 personnel serving a navy of 40,000. He faced the authority and pressure of the powerful Japanese Imperial Army, led by elite

graduates of Tokyo University's medical faculty. However, he focused on eradicating beriberi and prioritized practical results on the ground, successfully achieving this goal.

Conversely, other army doctors who marginalized Takaki persisted in treating healthcare as an academic and research subject, causing significant casualties. They clung to knowledge and authority

from Western medicine, resulting in substantial harm, with 250,000 beriberi cases and 27,000 beriberi-related deaths among the army's 900,000 soldiers.

This raises the question of whether a similar situation is occurring in the world of business management.

Since the 1990s, methods and theories from Western business schools, dressed up with jargon, have flooded into Japan. But are these practices truly reviving industries and companies and leading

to sustained growth?

Those of us in the business world should remember the spirit of "Instead of examining the illness, first look at the patient."

Furthermore, this quote reflects the message of Peter F. Drucker, the founding figure of management, who emphasized that management theory should not be limited to a select elite or research

institutions.

Instead, we should prioritize results and not make the means and methods the primary goal. This message aligns with what Drucker conveyed throughout his life, starting with the world's first

systematic management book, "The Practice of Management."

----------------------------------------------------

※LinkedIn連載シリーズ【MBA?経営学? “歴史” の勉強はもうやめよう!】より転載.

◆2023年夏、わが国を代表する大企業の新規事業開発/人財発掘・覚醒プロジェクトを陣頭指揮。最終成果報告会のリアルな現場から。

【大企業のリアル新規事業開発/次世代人財育成プロジェクトを陣頭指揮】

先週行われた、わが国を代表する某大企業における新規事業開発プロジェクトの最終成果報告会にて。当日の記録映像を弊社の若手スタッフがプロモーションビデオに仕立て直してくれました。

次世代幹部候補生として選抜された若手人財を投入したこの事業プランは、同社の正式な検討テーブルに乗り、事業化に向けてGOが出される予定です。また、このプロジェクトを通じて大きく成長した人財が何人も輩出されたことを同社幹部には大変喜んで貰いました。

◎弊社では、「人材」が「人財」へと進化成長していく過程があると捉えている関係から、文脈や状況により「人財」と「人材」を使い分けています。

◎野球やゴルフの教則本を何冊読んでも、実戦に通用するプレーヤーとして育つことがあり得ないのと同様、実践・実戦を通じたワークが結局のところ人材を覚醒させ、「人財」へと大きく進化成長させるいちばんの方法なのです。これは間違いありません。

すなわち社会人における「学習」とは、手応え感のある感触や体感知を得ながら、さまざまな考え方や方法論を自ら見出し、それらを「体術化」していくことにほかなりません。

机上の勉強は、単なる「準備」に過ぎないのです。

ゆえに弊社では、社内における起業=新規事業開発という超実戦を通じて「社内起業家人財」を育てる方法に特化したやり方を貫いています。